どうも、さわざわです。

今回はカスコード回路について、dcゲインの観点から触れていこうと思うよ。カスコードって超優秀な回路で、ほんっとに至るところにカスコード構造って見られます。いやマジでほんとに。アナログ回路を語るなら、カスコードって外せない分野だと思うので、ぜひみんなも勉強していってねい。ちなみにカスコードは、前回のゲート接地回路の応用に等しいものなので、よければ先にゲート接地回路の記事を読んでみてね!

→ゲート接地回路について

この記事を読めば、dcゲインを増やすためのカスコード回路の役割について、小信号等価回路の解き方を含めて理解できます。

カスコード回路とは?何のために使うの?

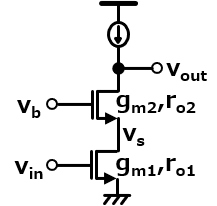

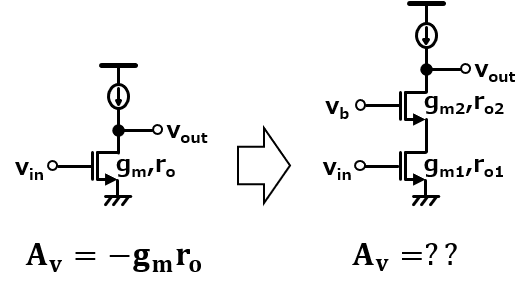

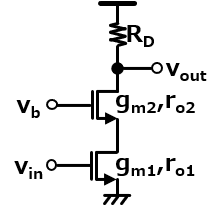

カスコード構造の回路ってのは、例えば下記のようにソース接地回路の入力デバイスのから出力までの間に、ゲート接地回路をはさんでスタック構造にしていることをいうよ。

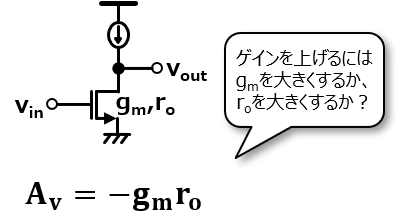

カスコード回路を用いる一番の目的は出力抵抗を大きく見えることで、dcゲインを大きくすることに依るよ。ここで以前勉強したソース接地回路だけど、入力デバイスと出力デバイスだけで構成したシンプルな構造の場合、利得が最も大きく出る場合って固有利得になるんだったね。大体これが10-100倍くらい。詳しくは以前の記事を参考にしてみてね。

→ソース接地回路について_いろいろなソース接地回路に触れよう編

んで↑のように固有利得は相互コンダクタンスgmと出力抵抗roから決まるわけだけど、gmを大きくするにはサイズを極端に大きくしたり電流をかなり増加させる必要があるから、これって限界があるんだよね。

一方でroを増加させる場合は、チャネル長を長くして出力抵抗を大きくすることは同じく限界があるんだけど、今回扱うカスコード回路を用いることで出力抵抗を大きく見せることができるんだ。なので結果的に、固有利得以上にdcゲインを達成できることになるよ。詳しくは次項で紹介するよん。

ちなみに余談なんだけど、アナログ回路ではスタック構造の意味で使ってるカスコードって言葉は英語には存在しない、いわゆる造語なんだね。カスケードっていう縦続構造の回路から崩れてついたとかなんとか。

カスコード回路を小信号等価回路で考えよう

ではまず、ソース接地回路の負荷デバイスが定電流源として、カスコード回路を用いた場合の伝達関数についてみていくよ。下記のように、カスコード回路を用いない場合の伝達関数は固有利得で10-100倍だったね。じゃあこれが右のようなカスコードになったときにどうなるかな。

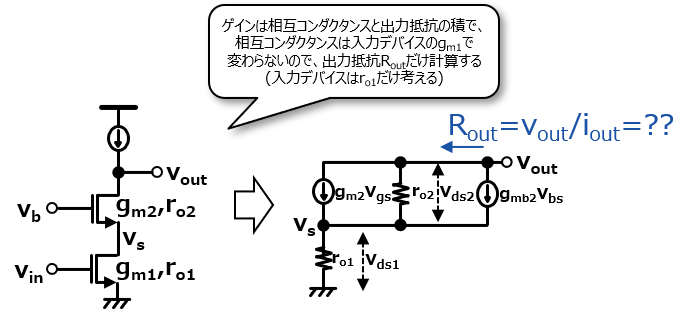

まず小信号等価回路を描いてみよう。ただカスコードの役割ってRoutを大きくしてゲインを増やすってことで、ゲインを決めるもう一つの要素であるgmは入力デバイスの相互コンダクタンスgm1のままなので、今回は入力デバイスのgm1はいったん無視してro1のみでまず算出してみよう。これだけで計算はかなり楽になるよ。じゃあ小信号等価回路は右のようになるね。

今までと違って2段構造になってて、これってノードも増えて計算が少し複雑になるよ。とりあえずはvoutとioutの関係を導出して、Routを計算してみよう。

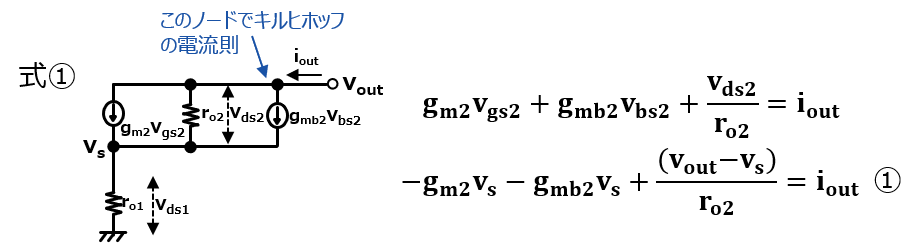

まずはvoutのノードでキルヒホッフの電流則から式を立ててみよう。この時、入力デバイスとカスコードデバイスの中間ノードをvsとおいてるよ。式は右のようになるね

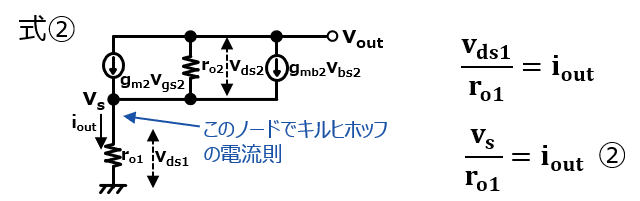

次にvsのノードでも同じくキルヒホッフの電流則を使えるね。ただ流れる入ってくる電流はioutのままなのを利用して、以下のような式が立てられるね。

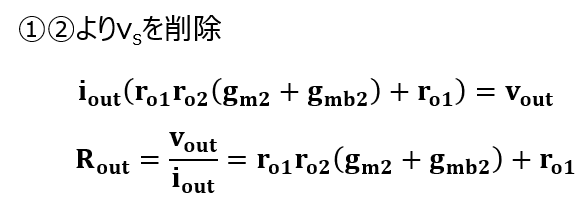

①②から、vsを削除して、ioutとvoutの関係は以下のようになって、Routが算出できたね。ゲート接地回路と同様に近似で簡略化できるよ。

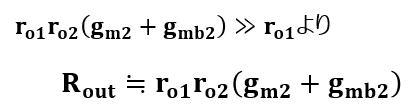

ソース接地回路のゲインは-gmRoutなので、以下のようになって、もともとの固有利得に、同等以上の利得が追加でかかっているような形で、固有利得の2乗以上のゲインになっていることがわかるかな。これがカスコードの威力!

カスコード回路の簡略的な理解

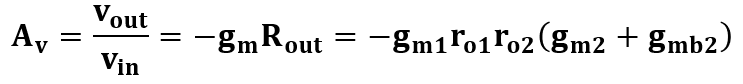

勘のいいひとはもう気づいてるかもだけど、カスコード回路ってソース接地回路の後段にゲート接地回路がついてるようなもんだよね。後段につけてるってことは、ゲインは各回路の積で出てくるわけで、各回路のゲインはどんなもんだったっけね。

答えは以下のようで、確かにソース接地回路のゲインとゲート接地回路のゲインを掛け算したものが今回のゲインで、近似する前後でもそれぞれの値が一致するはずだよ。

負荷デバイスが理想的な定電流源じゃない場合は?

ここまでカスコード回路でdcゲインをかなり増やせることが理解できたかな。

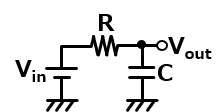

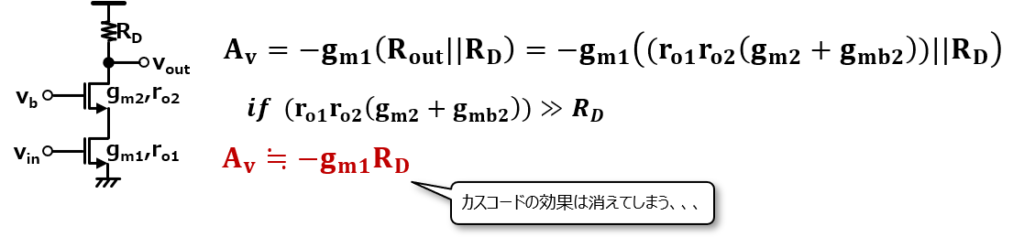

今までは入力デバイスだけに着目してたけど、例えば負荷デバイスが定電流源じゃなくて、下記のような負荷抵抗だった場合に、カスコード回路のゲインってどうなるだろう。

これって出力抵抗はさっきまで出したRoutとRDの並列抵抗で見えてしまうので、もしRDがRoutよりかなり小さければ、ゲインに出てくるのはRDだけで、カスコードの役割ってきれいさっぱり消えてしまうんだ!

なので入力デバイス側だけカスコードをつけるのって意味がなくて、入力デバイス側の出力抵抗を上げたらそれに伴って負荷デバイス側にもカスコードをつけて、相対的に負荷デバイス側の抵抗が見えないようにする必要があるんだね。

こうして初めてゲインアップが望めて、カスコードにはこういった理想的な定電流源を作ることにも利用されることを覚えておこう。

演習含めてカスコードをより理解するには以下。カスコードについては特に詳細に述べられているイメージ。

オペアンプ観点でもカスコードについてより理解するには以下(英語に抵抗なければ↓にある原版ペーパーブックでよいかも、内容最新だし安いし)

次回予告

次回はカスコードの周波数特性における効果についても述べようと思うよ。またカスコードのいいとこばっかり挙げてるけど、欠点もあるから紹介していくよ。弱点って何だろうって、今回の内容から考えてみてね。

→カスコード回路について_周波数応答と電圧スイングに触れていく編

今日はここまで、ほな。

雑談枠

よく知らんけど最近ワセリンって万能なんじゃないかって思い始めてる。とりあえず塗っておけば全てを治癒してくれる的な。なんかかさぶたとかも、今まで自然治癒を待ってたけど、ワセリン塗るとすぐ直ってた。薬局界隈のポン酢って呼ぼ。

おすすめ書籍紹介(Amazonに飛びます)

アナログCMOS集積回路の設計 (基礎編)

(最近第2版が出て原版のupdateが反映された感じ)

アナログCMOS集積回路の設計 (応用編)

(最近第2版が出て原版のupdateが反映された感じ、以下のソフトカバーと比較すると高い気が。。)

Design Of Analog Cmos Integrated Circuit , 2Nd Edition

(↑の原版のIndian版(英語)で2ndからは訳書にない新内容有り、ペーパーバックは安め。英語に抵抗ない方はこっち買うほうが内容的にも値段的にもお得)

Analog Integrated Circuit Design

(網羅的かつ設計観点で深めに学べる印象なのにわかりやすく書いてて初級向け、演習も易しめで取っつきやすい。ただハードカバーのため高い、、)

CMOSアナログ回路入門: LSI設計者のための (半導体シリーズ)

(初学者向け。実用的な内容もあるがあまり深ぼらないので、あくまで勉強するきっかけを作る本な気が。)

Xアカウント

https://x.com/swzw6112

–お問い合わせ–

以下よりお願いします。