どうも、さわざわです。

今回はアナログ回路において多岐にわたって用いられている容量について、いろいろな観観点から捉えて考えてみようと思うよ。というのも容量は状況によって機能なり価値なりがいろいろ変わってくるような素子だと思うので、設計や解析において容量を理解しておくことが重要だと感じたため、自学の意味も込めて以下に記していくよ。多分以下では全く語り切れないくらい、容量は奥深いなって気がしてる。みんなも勉強していってねい。

この記事を読めば、アナログ回路において容量がどのような機能をしているのか、いくつかの観点から捉えることができ、容量に関する理解が深められます。

電荷の充放電・保存として考える

まずは一般的に容量は電荷を蓄える素子といえるよね。というかいきなりであれだけど、機能としてはほぼそれに尽きるのかなと。

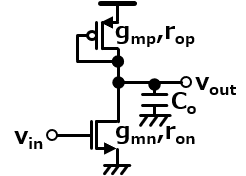

なので以下のように容量の片極を接地なり非常に低インピーダンスでdcバイアスして、もう片極をバイアスして変動させると、容量に電荷が充放電されて容量にかかる電圧が変動して見えるよね。

これは今までソース接地回路とかで見えていた出力ノードにみえる負荷容量とかも、入力デバイスの電流変化に応じて容量に貯められてる電荷が充放電されて、出力ノードが変化していることになるよね。

これはあらゆるノードの電位変動について上記の機能は見えると思うんだけど、もう一つが電荷充放電で容量にかかる電圧が変動して、サンプルホールド回路みたいに固定バイアスの部分を切ると電荷を保存しようと容量が働くんだね。なのでこの容量は定電圧を維持しようと働いて、これにより入力信号をホールドできていると考えられるね。

容量のac結合を考える

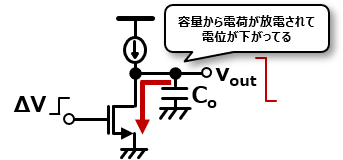

次に容量のac結合について考えよう。前項の続きになるけど、容量の片極を接地したまま、もう片極でバイアス変動をすると容量の貯められる電荷の充放電が起こり電圧として変動が見える。一方で以下のようにバイアス変動に対してもう片極が浮いていたらどうなるか。

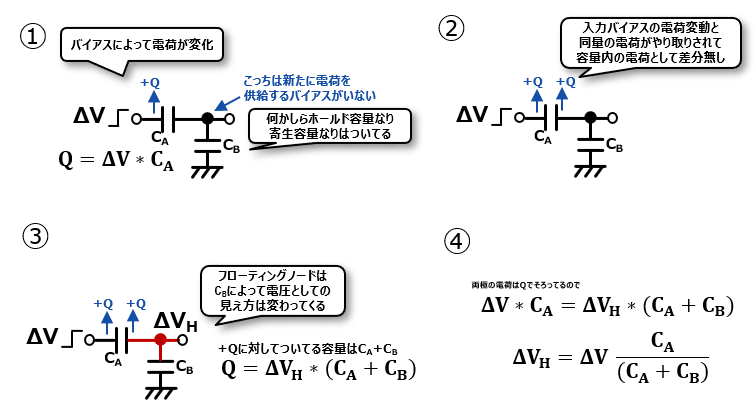

これは先ほどのサンプルホールド回路のホールド状態と同じように、容量として電荷を保存しようと強く働くといえるよ。つまりは入力のバイアスを変動しても、もう片極に新たに電荷を供給するバイアスがないわけなので充放電は起きず、容量内の電荷が変わらないようにフローティングノードも動いて見えるんだね。

詳細には以下のように、バイアス変動に対して容量に対する電荷としてはバイアス側にCA*ΔVのやり取りがあるとして、これに対して容量が電圧を維持しようと働く場合はもう片極でも同量の電荷やり取りがないと容量に充放電が起きてしまうため、フローティングノードもCA*ΔVだけやり取りが起こる。

でもフローティングノードでこの電荷を電圧に変換する際に、以下のように容量が他に支配的についていたとすると電圧に換算する際にΔVとはずれてることがわかるよね。

これをac結合といわれたりするけど、容量とかデバイスにあまり詳しいほうじゃないので上記の電荷レベルの考えであってるかね。

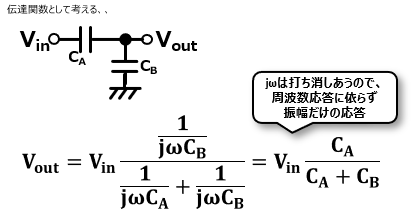

さわざわはどっちかというと、以下みたいな容量だけの伝達関数として考えて、周波数応答に依存しない応答としてac結合を納得してるかな。もう物理現象とかあんまり気にせずなんでもシステマティックに伝達関数として考えちゃう、楽だから。。

この片極dcバイアス(または接地)による容量への電荷保存→ac結合の切り替えを利用してる例として、コンパレータ回路のオートゼロ技術とかがあるよ。これはまた別途、機会があったら解説しようと思うよ。

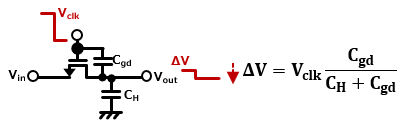

あるいはノイズとして悪さをするケースも非常に多くて、サンプルホールド回路におけるクロックフィードスルーなんかも、以下のようにac結合によってフローティングノードを揺らすことにあるよ。

ちなみに余談だけど、バイアス変動に対してもう片極がdc(電源だったりgndだったり別バイアスであったり)であったら容量の充放電、フローティングノードであったらac結合が支配的かなとさわざわは考えているんだけど、実際にはこの二つが混在することも起こってて、これはもう片極のインピーダンスに依るのかなと考えたり。

例えばゲートの変動に対してソースとかに容量を持っていたとしても、ソースにも別途バイアスがかかってて非常に低インピーダンスであればほぼ揺れることはなく、結果的にdcでバイアスしてるのと変わらないのかな、なんて。まあ結局、容量に対する入力バイアスとは逆の極に電荷が来やすいか、来にくいか、来れないかの議論なのかなと。

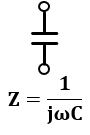

インピーダンスとして電流経路で考える

最後はインピーダンスとして容量を扱う。容量は承知のように、以下のように周波数によってインピーダンスが変化して見えるんだったね。例えば仮に周波数が無限の領域で使用する場合は、容量のインピーダンスは0、すなわちショートしてるのと変わらなくなるんだね。

なので周波数応答を考えた際は、容量を介したリークとかをよく考える必要があるよ。非常にベーシックな例としては、ローパスフィルタ。この子は低周波では信号をそのまま取り出してくれるけど、高周波領域になってくると、出力についてる容量のインピーダンスが小さくなってきて、gndに信号が抜けていってしまうんだね。

最終的に以下のようにgnd接地と等価になり、入力に依らず出力が得られないことになるね。

ちなみにさわざわは容量も抵抗も周波数応答に応じてインピーダンスとして扱って考えているんだけど、実際に容量が高周波で低インピーダンスになるのは容量の充放電が間に合わず、応答が見えなくなっているからだとか。ローパスフィルタであればこの説明はまあ納得で、他の現象にも正しくあてはまるかはちゃんと考えたことないけど。

容量についてもっと勉強したい場合は、アナログ設計で用いる容量の種類も含めて以下を読むのが非常に有用かと思うよ。

容量をもっと複雑にさせる現象:ミラー効果

自分でまとめてて結構お腹いっぱいになってきたんだけど、容量を考えるうえでもっと複雑にさせる、非常に重要な現象としてミラー効果があるよ。

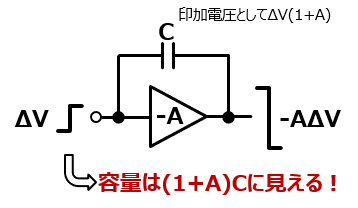

これは片極がバイアス変動を受けて、もう片極も同じバイアスに依存して変化した場合に、容量にかかる電圧によって入力側から見える実効的な容量が変わる現象だよ。

これにより、両極が同相で動くと容量が正味より小さく見えたり、逆相で動いてると正味の容量よりはるかに大きく見えたり、かなり特性を複雑な理解にさせる現象だよ。

これは以前に基礎的な内容は記事にしてみてるので、良かったら読んでみてね。

→ミラー効果について

つらつらと容量のことを考えてみたけど、最初に述べたようにアナログ設計観点でも全然網羅できてない内容はあると思う。また何か学びを得たら別途文字に起こしてみようと思うよ。みんなも考えてみてね。

容量を用いたアナログ回路として、以下のような記事も書いてるので読んでみてねん。

→スイッチトキャパシタアンプのサンプル・ホールドについて

→サンプリングスイッチと電流源への応用について

→オペアンプの位相補償:ポールスプリットについて-基礎概念を理解しよう編-

今日はここまで、ほな。

雑談枠

うちの会社、出ていく人も入ってくる人もそれなりに多いんだけど、やっぱり半導体界隈はどこも転職とか激しい業界なんかな。今はまだ転職とか考えてないというか、かろうじて生き残ってるって感じなんだけど、長期的には目を向けないと(向けざるを得ないと)だから気になるなと。

おすすめ書籍紹介(Amazonに飛びます)

アナログCMOS集積回路の設計 (基礎編)

(最近第2版が出て原版のupdateが反映された感じ)

アナログCMOS集積回路の設計 (応用編)

(最近第2版が出て原版のupdateが反映された感じ、以下のソフトカバーと比較すると高い気が。。)

Design Of Analog Cmos Integrated Circuit , 2Nd Edition

(↑の原版のIndian版(英語)で2ndからは訳書にない新内容有り、ペーパーバックは安め。英語に抵抗ない方はこっち買うほうが内容的にも値段的にもお得)

Analog Integrated Circuit Design

(網羅的かつ設計観点で深めに学べる印象なのにわかりやすく書いてて初級向け、演習も易しめで取っつきやすい。ただハードカバーのため高い、、)

CMOSアナログ回路入門: LSI設計者のための (半導体シリーズ)

(初学者向け。実用的な内容もあるがあまり深ぼらないので、あくまで勉強するきっかけを作る本な気が。)

Xアカウント

https://x.com/swzw6112

–お問い合わせ–

以下よりお願いします。