どうも、さわざわです。

今回はカスコード回路について、小信号等価観点から周波数特性について深ぼっていこうと思うよ。以前にカスコード回路についてはゲインや周波数特性における観点から詳細に触れてきたと思うけど、今日はもう少し深ぼった内容について話していけたらと思うよ。アナログ回路設計にて重宝されているカスコード回路における理解を深められる内容になっていると思うので、みんなも勉強していってねい。

この記事を読めば、カスコード回路においてdcゲインを上げた際にもミラー効果を抑えてよい周波数特性が得られるのかについて理解できます。

カスコード回路の復習

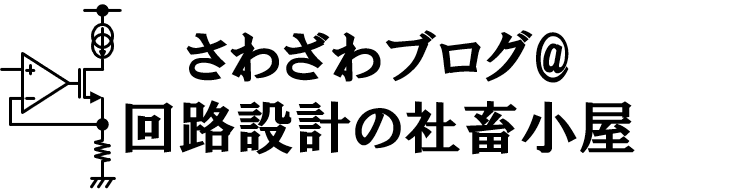

まずはカスコード回路の復習になるよ。単純なソース接地回路の応用として考えた際に、カスコードデバイスをつけた際には基本的には以下のようにカスコードデバイスの固有値利得分だけ積算して出力抵抗を上げられて、結果としてdcゲインを上げられるんだったね。

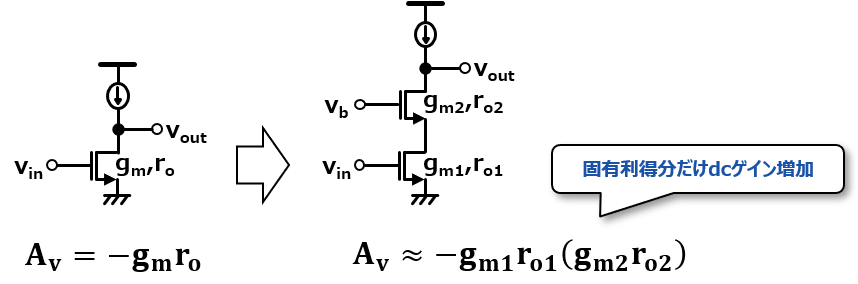

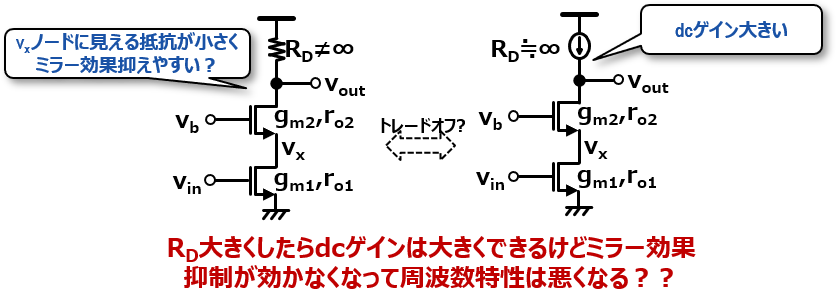

そしてここで注意だったのは、上記は電流源が定電流源のケースであって、仮に入力デバイス側よりも小さい抵抗RDをつけていた場合には、出力抵抗としてはその並列抵抗として見えるわけだから、以下のようにカスコードを追加しても出力抵抗はRDで律速してしまうんだったね。

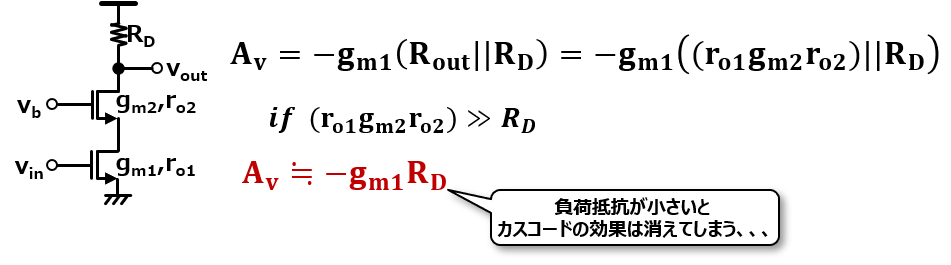

なので単純に入力デバイスだけにカスコードを追加するってわけではなく、負荷デバイス側にもカスコードを追加して、並列で見ても負荷デバイス側の出力抵抗をできるだけミスできるようにしないといけないんだったね。

詳細は過去の記事も読んでみてね。

→カスコード回路について_利得に触れていく編

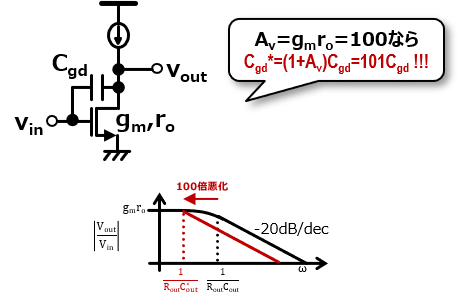

一方でソース接地回路で大きなゲインを持った場合には、以下のようにミラー容量としてCgdは非常に大きくなってしまうんだね。これは入力ノードの負荷(あるいは前段の出力ノード)を大きくしてしまい、第一ポール周波数を低周波にもっていき非常に帯域を狭めてしまうことがあり得るんだね。

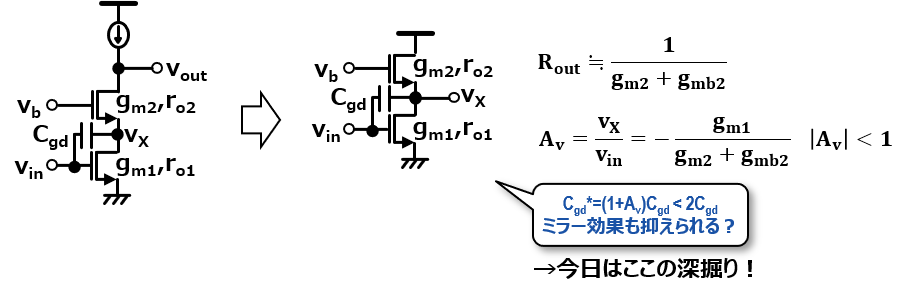

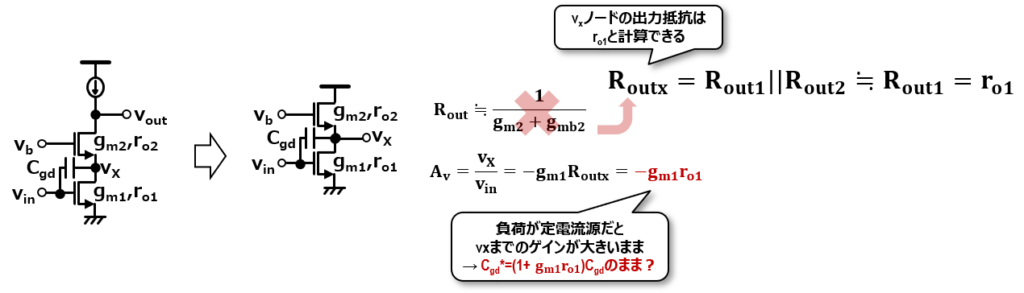

一方でカスコードを追加することでこのミラー効果を抑えられて、以下のようにvinからvxまでの伝達ゲインが抑えられることから、結果としてミラー効果を抑えられるんだったね。

これについても周波数特性の観点からカスコード回路について以前に触れているよ。

→カスコード回路について_周波数応答と電圧スイングに触れていく編

今日は↑の内容についてもう少し深ぼってみよっか。

定電流源にしてもミラー効果は抑えられている?

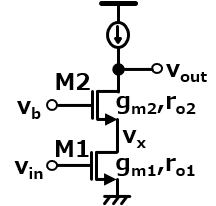

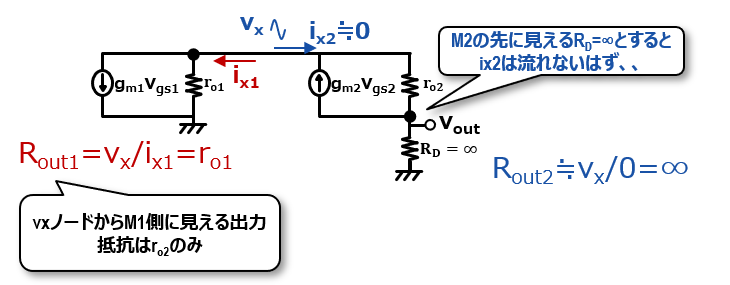

ここで負荷デバイス側に見える出力抵抗を非常に大きいものとして、定電流源としてみなせるとしよう。そのほうがdcゲインを大きくできるわけだったと。その際に以下のように回路図になるわけで、この際のvinからvxまでの伝達ゲインはいくらになるだろう?

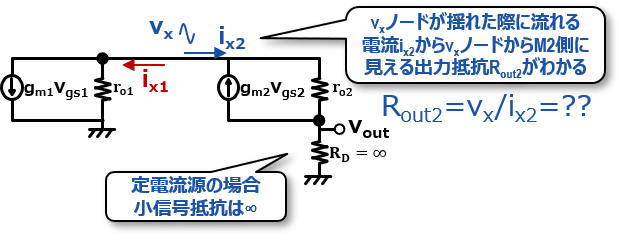

ここで小信号等価回路は以下のようになって、実際にvxが揺れたときにM2側に見える抵抗が1/gm2で見えるのかっていうと、どうなるんだろう。

↑にあるように定電流源にしたことで小信号的に見える抵抗ってのは無限になるわけなので、voutから電流が流れていく先が見つからず、vxからみてM2は抵抗として非常に大きく見えてしまうんだね。

なのでこの考え方だと、もともとの考えなら1/gm2とro1の並列抵抗で1/gm2が出力抵抗になるはずが、負荷デバイスを定電流源にしたことでvxノードにおける出力抵抗は1/gm2にならず、vin→vxの小信号ゲインはカスコード無しとほぼ変わらず-gm1ro1と近似できちゃうことになるね。なのでミラー効果も変わっていないと。

ではカスコード回路についてはdcゲインを大きくするってことと、ミラー効果を抑えて周波数特性をよくするっていうことの二つの特徴があったわけだけど、前者を取るためには定電流源に近づけることが必要なため、後者の効果は捨てないといけないのか。

この二つの効能はトレードオフの関係なのか、という疑問が残る。

もう少し周波数特性を深ぼる

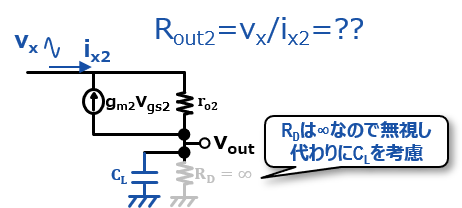

机上計算として上記はある種正しいんだね。ところが実際の回路においては以下のように負荷容量が見えることになるね。

前節まで計算では定電流源とした際にはvoutノードにおける電流の経路が入力デバイスからしか起きないことを前提としていて、んでこっちのほうが小信号ゲイン的には良くなるはずなんだけど、実際にはカスコードで駆動するための負荷容量(場合によってはかなり大きな)がつくわけだね。

じゃあこれでvxからM2側に見える抵抗を計算してみよう。

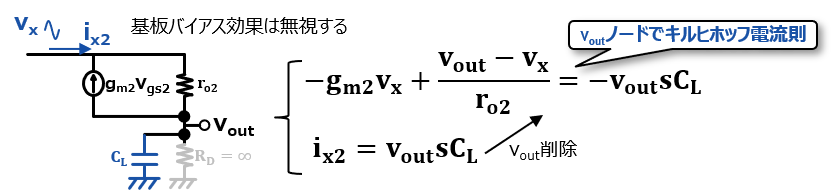

vxが揺れた際にix2の電流が流れるとして、キルヒホッフ電流式から以下のように計算出来ていくね。

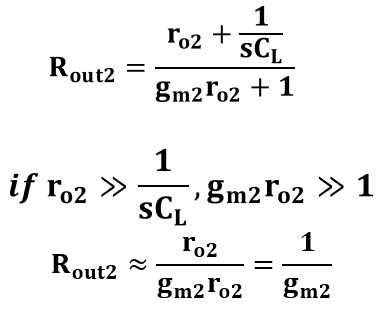

voutを消してRout2=vx/ix2を計算すると以下のようになったね。ここでCLが大きな値だったとして、周波数にほぼ関係なくro1,ro2>>1/sCLだったとすると、

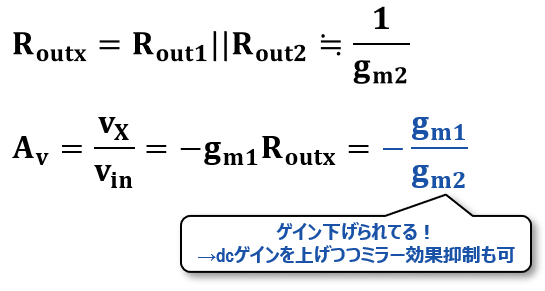

Routxは以下のように表せて、そのままvin→vxへの伝達ゲインもro1が見えなくなって、最初に言ったようなものになったね。

これっていうのはCLが大きくない場合には低周波ではroより容量負荷が大きくなるだとかの周波数特性も考えないといけないかもだけど、そもそも本来ミラー効果によって帯域を考えないといけないってのもそこまで低周波って話ではないと思うので、基本的に上記近似は使えるものなのかなと。

ということで、負荷容量までちゃんと考慮すると、dcゲインを上げるために負荷デバイスを定電流源に近づけつつ、ミラー効果も抑えられてカスコードの恩恵はどちらも十分に受けられるってことになるね。

ところでacゲインを考えた際にはどうなるかってのももちろんあって、それは以下で述べてたりするので良ければ!

→acゲインとカスコード回路について

今日はここまで、ほな。

雑談枠

最近年のせいか涙もろくてだめだ。サウナ内のTVでみるCMで泣きそうになる。

おすすめ書籍紹介(Amazonに飛びます)

アナログCMOS集積回路の設計 (基礎編)

(最近第2版が出て原版のupdateが反映された感じ)

アナログCMOS集積回路の設計 (応用編)

(最近第2版が出て原版のupdateが反映された感じ、以下のソフトカバーと比較すると高い気が。。)

Design Of Analog Cmos Integrated Circuit , 2Nd Edition

(↑の原版のIndian版(英語)で2ndからは訳書にない新内容有り、ペーパーバックは安め。英語に抵抗ない方はこっち買うほうが内容的にも値段的にもお得)

Analog Integrated Circuit Design

(網羅的かつ設計観点で深めに学べる印象なのにわかりやすく書いてて初級向け、演習も易しめで取っつきやすい。ただハードカバーのため高い、、)

CMOSアナログ回路入門: LSI設計者のための (半導体シリーズ)

(初学者向け。実用的な内容もあるがあまり深ぼらないので、あくまで勉強するきっかけを作る本な気が。)

Xアカウント

https://x.com/swzw6112

–お問い合わせ–

以下よりお願いします。