どうも、さわざわです。

今回はサブスレッショルド領域の電流について触れていこうと思うよ。MOSFETの動作において飽和とか線形とかって際の出力抵抗についてなどは以前に触れてきたけど、今回はサブスレッショルド領域について触れていこうと思うよ。

スイッチとしてMOSFETを使用する場合にはいわゆるオフ状態がこのスレッショルド領域に当たるわけだけど、もちろんオフSWとして使えたら理想なのに対して実際にはもう少しアナログ特性が絡むこともあるので、そこも触れていけたらと思うよ。みんなも勉強していってねい。

この記事を読めばMOSFETをサブスレッショルド領域で使用する際の注意するリークについて学ぶことができます。

MOSFETの動作とサブスレッショルド領域

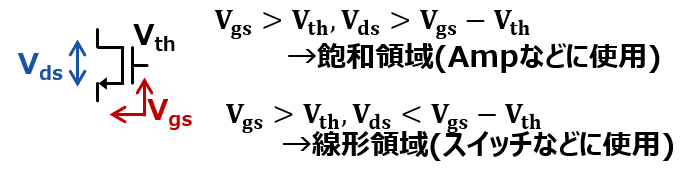

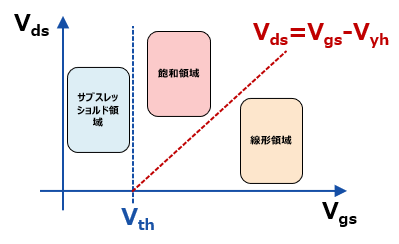

MOSFETはアナログ回路においては出力抵抗がどうとかで、線形か飽和かでどう違うかってのを語ることが多いと思うんだけど、これってのはVgs>Vthの状態で、VdsとVgsの関係からどっちかが決まるってことだったね。

二つの出力抵抗の違いについて、あるいは出力抵抗とオン抵抗の違いについては昔に振れているので、良ければ読んでみてね。

→チャネル長変調効果と出力抵抗について

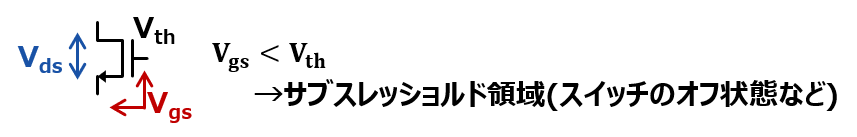

一方でVth<Vgsの場合にはトランジスタとしてはオフする状態なんだけど、この領域をサブスレッショルド領域(弱反転領域)と呼ぶよ。

これってのはデバイス的に言えばチャネルが形成されていないわけで空乏状態に当たるはずなんだけど、実際にはチャネルには電子密度は非常に低いものの電子がゲート電圧に応じて浮いてくるよ。区分としては以下のようになっているよ。

じゃあVgs<Vthでサブスレッショルド領域になるってのはさっき話した通りで、本当は空乏そうなはずなんだけど電子密度が極めて小さいけどチャネルに電子が浮いてくると。

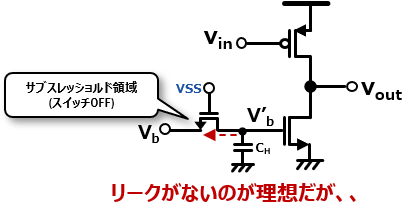

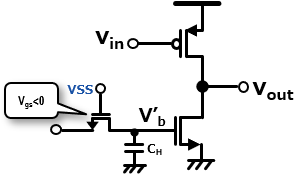

大半のケースにおいては実際は電流が流れないのが理想的であって、例えば以下のようにサンプリングスイッチを用いてある電位をホールドした際に、その際のCMOSスイッチってのはVgs<Vthで駆動していることになるね。

ここで仮に電流が0にならず、ホールドノードからリークが生まれてしまうと誤動作につながったりするので困りもんだよねだとか、スタティックな電力が増えちゃうよねだとか、そんな話を以降でしていくよ。

リークの注意点①:サブスレッショルドリーク電流

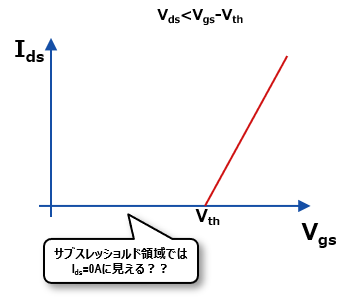

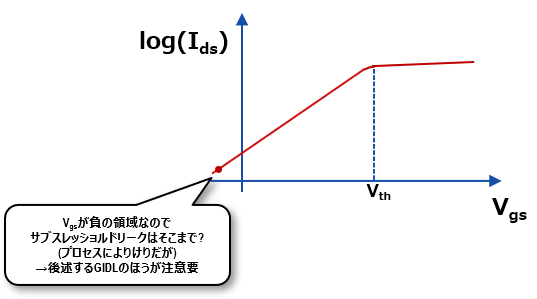

まずはVgs<Vthでも実際的には電流は0にならないってことで、サブスレッショルドリーク電流についてもうちょっと話していくよ。Vgs-Ids(Vgs-Vth>Vds)を引くと以下のようにかけてVth以下の領域ではIds≒0Aのように見えるわけだけど、

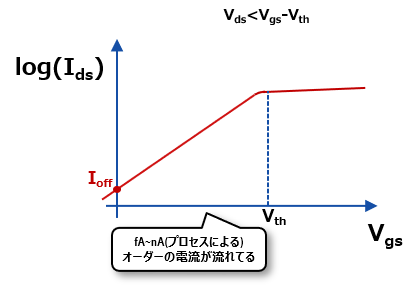

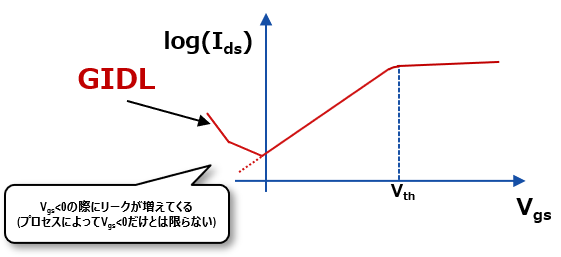

Vgs-log(Ids)で引いてみると、以下のようにちゃんと電流が流れてることがわかるね。縦軸がlogなので、プロセスによるけどVth以下はfAオーダーからいっても数nAくらいの領域になるかな。Vgs=0の際の電流をIoffなんて定義したりするかな。

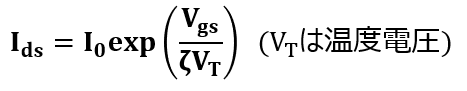

サブスレッショルドリーク電流については以下のような式でされていて、基本的にはVdsがある程度かかっている際にはVdsに寄らずVgsにてその大きさが決まってくるのかな(微細プロセスの場合は異なる)。

詳細は深ぼらないけどここでの電流はVgsに対して指数関数的に効くわけなので、逆に考えれば線形的なVgsの変化に対しての電流の変化を対数でとった際に比例の関係になっている上記と同じことを示してるね。

↑は一見Vgsと温度が支配的になるかなって感じだけど、実際にはVgsがVthを下回ってからこの領域の特性に変わるので、後述するようにVthにも大きく依存することになるよ。

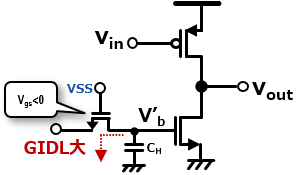

ここで以下のようなスイッチの場合は大体ホールドノードがそれなりの電位であることが多いと思うので、Vgsってのは大概負の値になるね。なのでIoffよりも低い領域にて電流を流れることが多いんだけど、プロセスなどによっては無視できなかったりするかな。

あとは後にあげるようにこのようなサンプリングスイッチにおけるVgs<0の領域では他のリークに注意する必要が出てくるよ。

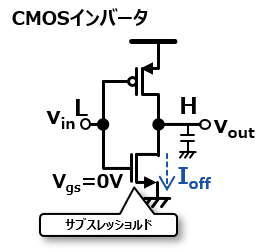

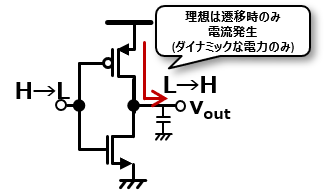

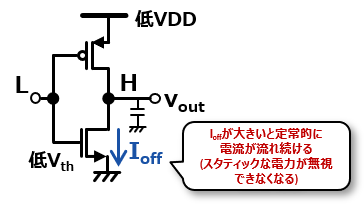

ちなみにこれっていうのは単なる論理回路においても注意しなくちゃいけなくって、例えば以下のようなインバータにおいて入力をVSSにしてVDDの出力を取り出したって際に、下のnchのVgsは0VなわけだけどさっきでいうIoffだけの電流は流れることになるね。

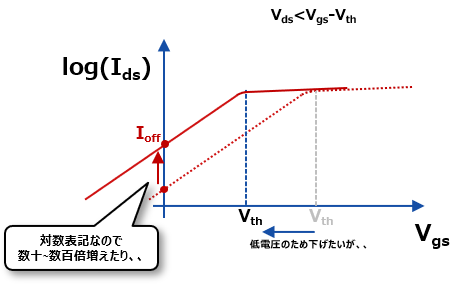

特に低電圧で動作させたいがためにVthを小さなものを使用する場合には、それに伴ってIoffは大きくなってしまい、一番の注意ポイントはここでの電流ってのは対数表記なわけなので、Vthが100mVとか下がっただけでIoffは一桁レベルで上がることだよ(ここの変化度はプロセスに大きく依存する)。

これってのは本来は論理切り替えの際のダイナミックな電流しか生じさせないことで低消費電力で使えているCMOS論理回路に対して、

上記のようなリークが支配的になってくると切り替えしていなくても常にスタティックな電流が流れ始めることで消費電力が桁違いに上がってしまうことだってあり得るよ。それくらいIoffっていうパラメータは重要なんだね。

これの対策としてはVthを適切に設定するほか(ほんとは電力的にVthを下げたいわけなので、どっちが良いかってことだと思うけど)、Lを長くするなどでリークを下げる試みが必要なのかな。

リークの注意点②:GIDL

サブスレッショルド領域にて起こりうるもうひとつ注意すべきリークとしてGIDL(gate induced drain leakage)が挙げられるよ。これはVgsがかなり低いレベル、とりわけ負の方向に振れた際にドレインやソースからボディに電流がリークしていく現象となるよ。つまりはSWとしてオフって使ってる際に現れてくるようなリーク。

リーク電流としてのスタティックな消費電力増加ってのももちろんそうだけど、サンプリングスイッチを用いてある電位をホールドした際のホールドノードからのリークによる誤動作なんかもあって、これがプロセスに大きくよりけりなものなので厄介だよ。

このGIDLについては詳細をまた別途記事にしてまとめてみようと思ってるので、今回は紹介程度にしておくねん。

→別途公開予定

おまけ:サブスレッショルド領域を用いた対数アンプ

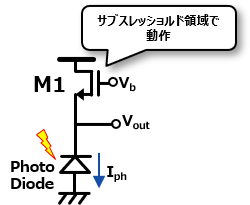

最後におまけだけど、サブスレッショルド領域でのMOSFETを用いた対数アンプについて紹介するよ。以下のようなフォトダイオードにて光を受けて光電変換から電流を生み出した際に、M1のnchがサブスレッショルド領域になるようにバイアスしていたとしよう。

フォトダイオードから生じた電流がnchにも流れることになるので、入った電流に応じてnchにかかるVgsが変化することになるよ。ここではVgはバイアスしているので、出力であるVsが変化することになるわけだけど、サブスレッショルド領域で動作しているため電流が変化してもVs自体は大きくは変化しないんだね。

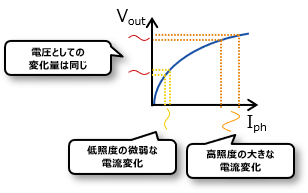

具体的には以下のようなグラフで考えたときに、電流が低照度で微弱な変化でも電圧としてはそれなりの変化が取り出せて、高照度で大きな変化をした際にも電圧変化を抑えられるので、広ダイナミックなセンサとして応用できたりもするんだ。

これを対数アンプなんて言われていて、かなり古くからある技術となっているよ(実際にはfAオーダーの電流とかってのはI-V変換して取り出すのが難しかったりはするみたい)。

今日はここまで、ほな。

雑談枠

ネット麻雀しかやったことないから、あがった際に牌を倒すの難しそうに感じちゃう。鳴かないほど横方向に伸びてるから難易度が上がるような。

おすすめ書籍紹介(Amazonに飛びます)

アナログCMOS集積回路の設計 (基礎編)

(最近第2版が出て原版のupdateが反映された感じ)

アナログCMOS集積回路の設計 (応用編)

(最近第2版が出て原版のupdateが反映された感じ、以下のソフトカバーと比較すると高い気が。。)

Design Of Analog Cmos Integrated Circuit , 2Nd Edition

(↑の原版のIndian版(英語)で2ndからは訳書にない新内容有り、ペーパーバックは安め。英語に抵抗ない方はこっち買うほうが内容的にも値段的にもお得)

Analog Integrated Circuit Design

(網羅的かつ設計観点で深めに学べる印象なのにわかりやすく書いてて初級向け、演習も易しめで取っつきやすい。ただハードカバーのため高い、、)

CMOSアナログ回路入門: LSI設計者のための (半導体シリーズ)

(初学者向け。実用的な内容もあるがあまり深ぼらないので、あくまで勉強するきっかけを作る本な気が。)

Xアカウント

https://x.com/swzw6112

–お問い合わせ–

以下よりお願いします。