どうも、さわざわです。

今回は2段オペアンプの安定性設計における位相補償容量について、大きく設計しすぎるとそれに伴ってどんなペナルティを負いうるかってことに触れていこうと思うよ。以前に位相補償について触れてきてポールスプリット触れてきて、その際に出てきた位相補償容量の大きさをどう設定したらいいかについて、以前の復習も含めながら深ぼっていければと思うよ。みんなも勉強していってねい。

この記事を読めば、ポールスプリットにおける位相補償容量を大きく設定した際のペナルティについて理解できます。

ポールスプリットの復習

まずは復習も込めて、前提として安定性設計の観点から位相補償容量を小さく設定してはいけないってことに触れていこうと思うよ。

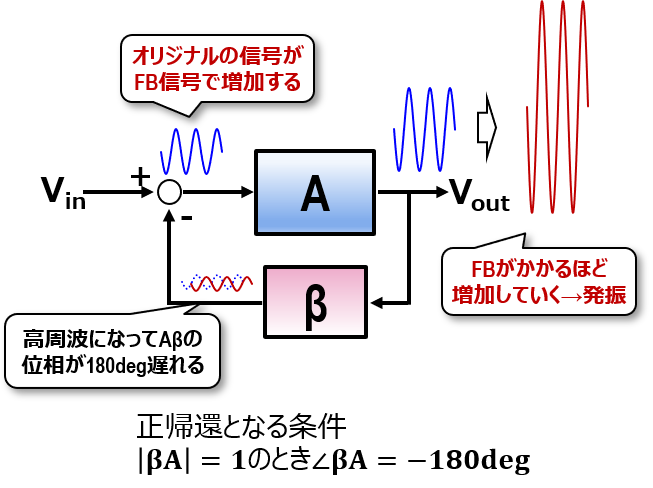

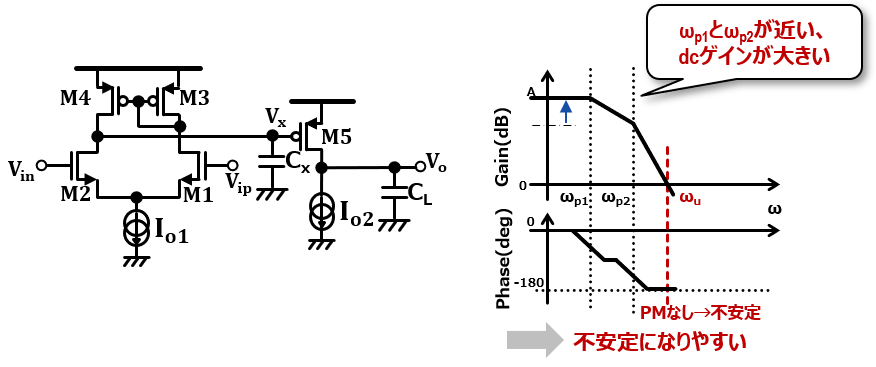

詳細は以前の記事に載せてあるのでこっちを参照してほしいけど、2段オペアンプの場合ってのはNFB(ネガティブフィードバック)を用いた際に安定性がほぼ悪くなるんだね。

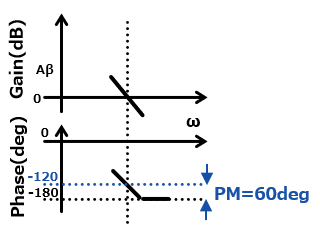

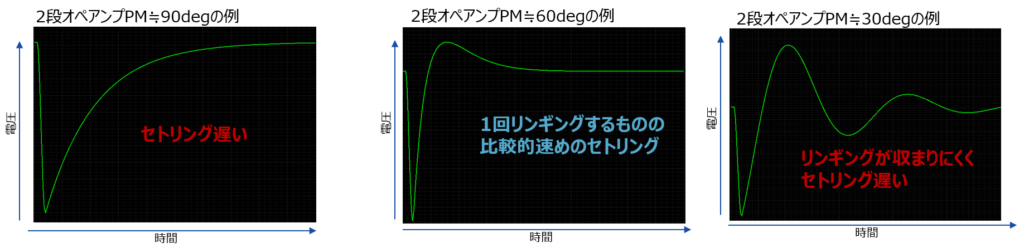

なのでPM(Phase margin)を十分もつ、具体的には60degとかあたりが良き指標といわれてるっていうか、計算的のもそうであることも前回にふれていたと思うけど、まずは十分なPMがないと回路が発振してしまうと。

→安定性設計におけるポールと位相余裕について

→オペアンプの安定性と最適な位相余裕について

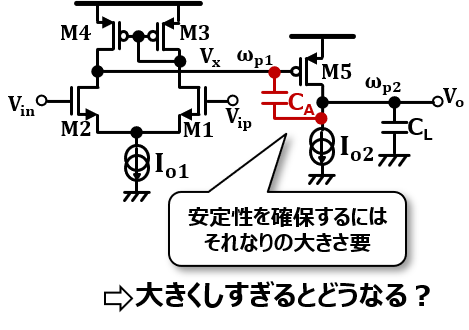

そのPMを確保する手法としてポールスプリットってのがあったね。これも別の記事で触れたんだけど、以下のように1段目出力と2段目出力の間に位相補償容量CAを挟むことで、近かったωp1とωp2を引き離してPMを確保するってやる口だったね。

→オペアンプの位相補償:ポールスプリットについて-基礎概念を理解しよう編-

ポールスプリットを用いた位相補償についてより深ぼった内容は別途あげてるんだけど、基本的にはここでの位相容量が大きいほど、その容量のゲインがかかった大きさが実際には負荷として見えて、ポールをより引き離せるってのがセオリーなんだね。

その記事ではCAが他の出力容量よりも大きいことを前提として伝達関数からポール周波数を求めているのでよかったら読んでみてねん。

→ポールスプリットを用いた安定性設計の深掘りについて

ってことで基本的にはPMが60degくらいまでなるようにCAを大きくしていくってのがいいと思うんだけど、これってあくまで小信号応答観点からの計算なので、実際には応答の振幅なども含めてもっとマージンを持たせるケースも考えられるよ。

それに対してがっつりCAを付けたらオペアンプとして特性がどう悪くなってくるのか、PMが良くなることに対するトレードオフの観点を触れていこうと思うね。

acゲインの低下

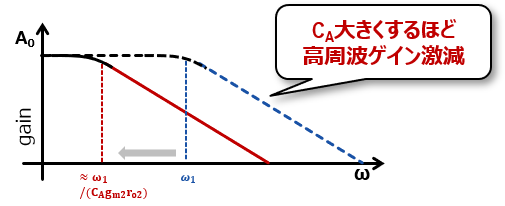

まずはゲインの観点だけどこれは簡単な話で、位相補償容量をつけるほどωp1が低周波領域に持っていかれてゲインが下がり始まるのが速くなるんだね。

なので当然より高周波領域のゲインは下がってしまうね(そもそも安定性観点からそこまでdcゲインを大きく設定しないってのも選択肢としてあると思うけど)。

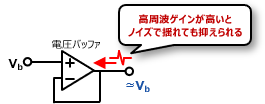

これは仮に以下のようにdc的なバイアス設定だったりバッファとして使用したりでアンプを使ったとしても、外部からのノイズなどで変動した際にゲインが不十分で変動を抑えられないってことも考えられるので、なかなか困りもんだね。

後は後述するけどPSRRの悪化にもつながってくるかな。

acゲインについては以下に書いてるので読んでみてねー。

→acゲインとカスコード回路について

セトリング時間とスルーレート

これもacゲインと似たようなことを言うようだけど、高周波領域でのゲインが落ちるってことはセトリングにおける応答が落ちるってことになるね。以前にはPM観点で以下のように影響があるってことは示したよね。

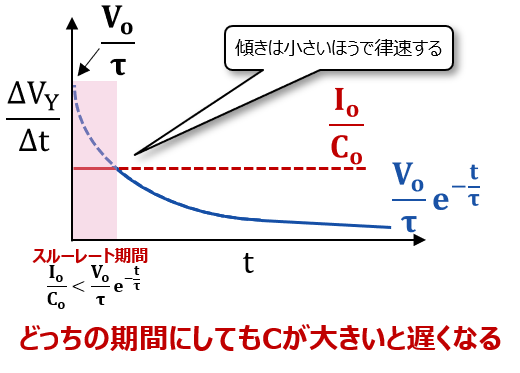

これってのは二つの観点があって、一つはスルーレート律速していないケースで、それでも初段の応答は変わらず非常に大きな負荷容量が見えてるってことになってるので、単純に大きな時定数がかかって応答を遅くしてるっていえるよね。

もう一個の観点としてはスルーレート律速している応答で、この際の傾きってのも電流と負荷容量の傾きによって決まるので、大きな容量がついて見えるほど小さな傾きとなってしまうのね。総じてセトリングってのは遅くなってしまうと。

ちなみにCAを挟んだ場合でのスルーレートは詳細には1段目だけでなく2段目も含めて考える必要があるんだけど、ここでは割愛するよ。

スルーレートについては以下に述べてみているので、これも参考にしてみてね。

→時定数とセトリングについて

→スルーレート特性がセトリングに与える影響について

面積増加

言わずもだと思うので、詳細は無く。とはいえミラー容量として使うことでかなりの省面積にはなってるはず。

オペアンプをコンパレータのように、ダイナミックに反転が起きるような使い方をする場合には容量に伴って充放電電流が変わってくると思うんだけど、バッファとかdcバイアスのように使用する際にはCAには依らず定電流で駆動してその消費電流が支配的かと思うので、おそらく電力には大きく効いてはこないのかなって気がしてるよ。

PSRRの悪化

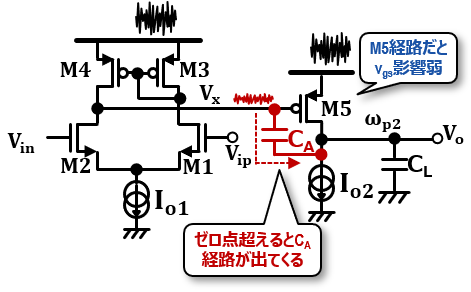

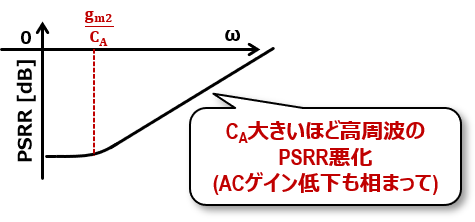

後は結構これが重大かもだけど、CAを差し込むとゼロ点ができてしまうってのは以前に触れたと思うんだけど、CAが大きいほどゼロ点も低周波に寄ってくるので、ここからHPFをパスする成分が見えてきてPSRRが悪化してくるよ。つまりはCAが大きいほどPSRR悪化がより低周波から始まって、同じ周波数帯では悪化して見えるんだね。

これってのは単に一言では言えないんだけど、↑のように何かしら2段目の入力が揺れていて(1段目電源電圧→出力から伝達されたり2段目の電源電圧からカップリングで伝達したり)、それが低周波では2段目入力pchのVgsの揺れが小さく見えていたのが、高周波ではそのまま容量を介してスルーされるようになって徐々に大きく見えていくってことが考察できるのかな。

前回のポールスプリットに伴うゼロ点発生と、その最初については以下に述べているのでこっちも参照してみてね。

→オペアンプの位相補償:ポールスプリットについて-小信号等価回路での解析とゼロ点の考慮-

特に高周波領域では先ほど述べたようにacゲインが下がるので、ようは信号伝達部分が減衰してかつノイズ伝達部分が大きくなるってことで、余計にPSRRってのは悪くなるってことが言えるかな。

今日はここまで、ほな。

雑談枠

サンタっていつまで信じてた?って質問をする相手をよく見極めろよ。夢壊し人になるところだったってな。

おすすめ書籍紹介(Amazonに飛びます)

アナログCMOS集積回路の設計 (基礎編)

(最近第2版が出て原版のupdateが反映された感じ)

アナログCMOS集積回路の設計 (応用編)

(最近第2版が出て原版のupdateが反映された感じ、以下のソフトカバーと比較すると高い気が。。)

Design Of Analog Cmos Integrated Circuit , 2Nd Edition

(↑の原版のIndian版(英語)で2ndからは訳書にない新内容有り、ペーパーバックは安め。英語に抵抗ない方はこっち買うほうが内容的にも値段的にもお得)

Analog Integrated Circuit Design

(網羅的かつ設計観点で深めに学べる印象なのにわかりやすく書いてて初級向け、演習も易しめで取っつきやすい。ただハードカバーのため高い、、)

CMOSアナログ回路入門: LSI設計者のための (半導体シリーズ)

(初学者向け。実用的な内容もあるがあまり深ぼらないので、あくまで勉強するきっかけを作る本な気が。)

Xアカウント

https://x.com/swzw6112

–お問い合わせ–

以下よりお願いします。